بسم الله الرحمن الرحيم

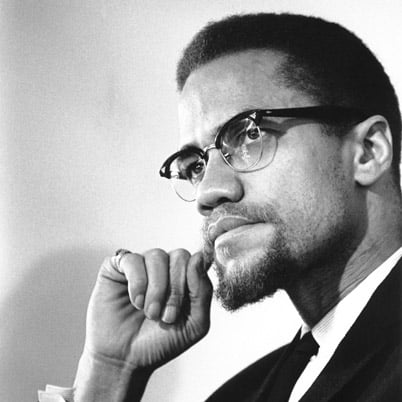

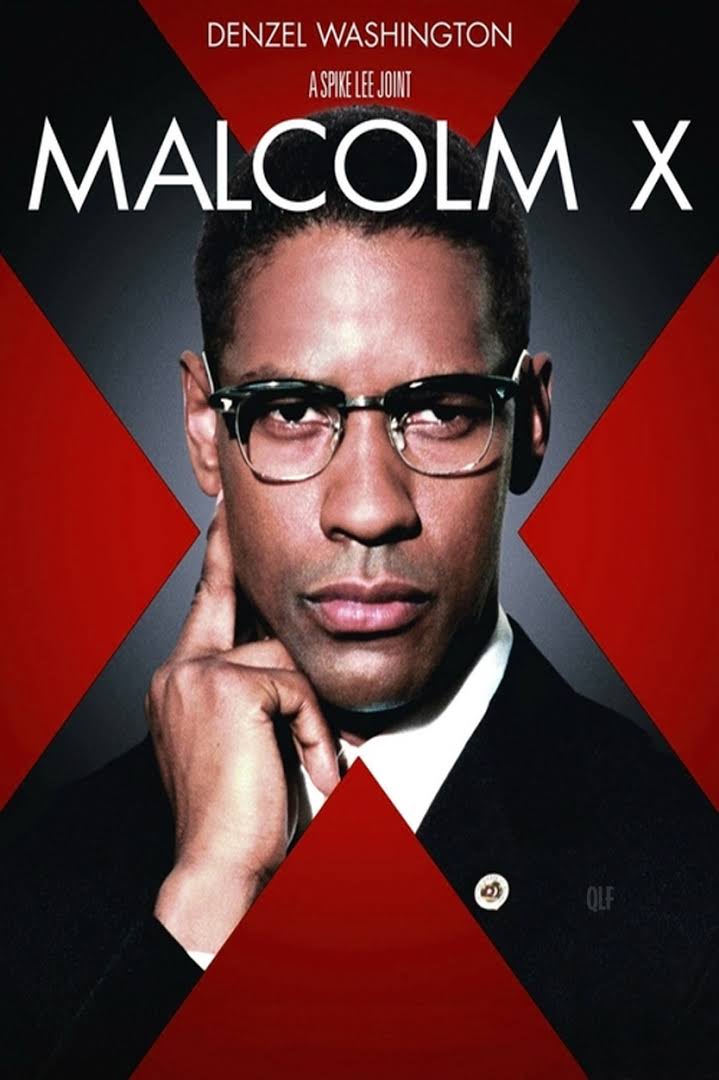

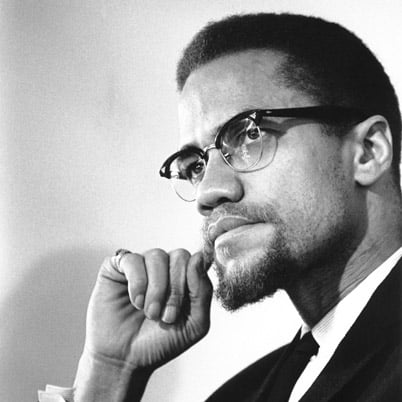

في عام 1992 وقفنا في طابور السينما لدخول فيلم لشخصية أمريكية كان لها تأثيرها الكبير (والمغيَّب) في حركة الحقوق المدنية في أمريكا.. كانت تلك المرة الأولى التي أدخل فيها السينما في أمريكا، إذ لم أتعوّد على دخول هذه الأماكن.. كنتُ قبلها قد سمعت عن هذه الشخصية في بعض محاضرات المركز، إذ أتذكر جيدًا محاضرة للأخ الإيراني علي يذكر فيها شيئًا من تاريخ ذلك الرجل، مع عرض بعض صوره وانجازاته في حركة الحقوق المدنية في الخمسينات والستينات من القرن السابق.. لكنها لم تكن لتشدني بقدر ما شدّني هذا الفيلم الذي وللأسف استنزف جزءًا كبيرًا من مقدمته في عرض مشاهد تافهة من حياة هذه الشخصية، إلا أن القسم المهم منه كان كفيلًا بأن يثير فضولي ويخلق لديّ مشاعر مزدوجة ومضطربة عن العنصر الأسود..

منذ قدومنا إلى أمريكا وبمجرد أن تعرفنا على بعض عادات وأخلاقيات المجتمع، بل بمجرد أن وطئت قدماي مطار جي إف كينيدي في مدينة نيويورك لأول مرة وأنا أنظر للسود بنظرة الحذر الخائف.. فالسود لا يتواجدون إلا في مناطق الجيتو (الأحياء التي يقطنها السود) وتلك الأحياء عبارة عن بؤر للإجرام فيها تباع المخدرات وتُشترى وتكثر فيها العصابات وعمليات السرقة والاختطاف والقتل.. كنا نعرف تلك المناطق ونبتعد عنها لئلا نصاب بسوء، بل مجرد أن ترى أسودًا فلا بد لدقات قلبك أن تتزايد وتحاول أن تكون حذرًا لئلا تكون عرضة للنهب أو السرقة أو ما شابه.. ومع كل ذلك فقد كان للفيلم صدىً كبيرًا في جميع أرجاء أمريكا لجرأته في عرض بعض الحقائق المغيّبة والتعرض إلى حقبة زمنية كانت مليئة بالأحداث والتغيرات الهامة في التاريخ الأمريكي.

هذه الشخصية التي عاصرت فترة صعبة من تاريخ أمريكا المعاصر كانت كفيلة بتغيير الكثير من القوانين والممارسات العنصرية التي تمارس من قِبل البيض - وللأسف قانونيًا - على السود.. كان الطابور للفيلم طويلًا جدًا، مختلطًا سودًا وبيضًا في انتظار ذلك الفيلم.. فيلم "مالكوم إكس".. هذا الرجل الذي عاني - كغيره من السود - من العنصرية والتمييز في سيرة تاريخ طويل يمتد لأكثر من أربعمائة عام من الاضطهاد للعنصر الأسود..

منذ قدومنا إلى أمريكا وبمجرد أن تعرفنا على بعض عادات وأخلاقيات المجتمع، بل بمجرد أن وطئت قدماي مطار جي إف كينيدي في مدينة نيويورك لأول مرة وأنا أنظر للسود بنظرة الحذر الخائف.. فالسود لا يتواجدون إلا في مناطق الجيتو (الأحياء التي يقطنها السود) وتلك الأحياء عبارة عن بؤر للإجرام فيها تباع المخدرات وتُشترى وتكثر فيها العصابات وعمليات السرقة والاختطاف والقتل.. كنا نعرف تلك المناطق ونبتعد عنها لئلا نصاب بسوء، بل مجرد أن ترى أسودًا فلا بد لدقات قلبك أن تتزايد وتحاول أن تكون حذرًا لئلا تكون عرضة للنهب أو السرقة أو ما شابه.. ومع كل ذلك فقد كان للفيلم صدىً كبيرًا في جميع أرجاء أمريكا لجرأته في عرض بعض الحقائق المغيّبة والتعرض إلى حقبة زمنية كانت مليئة بالأحداث والتغيرات الهامة في التاريخ الأمريكي.

هذه الشخصية التي عاصرت فترة صعبة من تاريخ أمريكا المعاصر كانت كفيلة بتغيير الكثير من القوانين والممارسات العنصرية التي تمارس من قِبل البيض - وللأسف قانونيًا - على السود.. كان الطابور للفيلم طويلًا جدًا، مختلطًا سودًا وبيضًا في انتظار ذلك الفيلم.. فيلم "مالكوم إكس".. هذا الرجل الذي عاني - كغيره من السود - من العنصرية والتمييز في سيرة تاريخ طويل يمتد لأكثر من أربعمائة عام من الاضطهاد للعنصر الأسود..

لم يكن الفيلم ليشبع فضول معرفتي لهذه الشخصية المميزة، بل قادني لأن أبحث عنه أكثر، فوقعت يداي على كتاب لسيرة حياته للكاتب "أليكس هيلي".. الكتاب عبارة عن لقاءات متعددة مع مالكوم إكس تناول فيها سيرة حياته ليخطها أليكس بحبره على ورقات جعلتني مشدودًا لها في أول كتاب أقرأه باللغة الإنجليزية خارج كتب الجامعة.. كان تجربة قراءة الكتاب مميزة جدًا خصوصًا بعد أن عوّدتُ نفسي على القراءة مجددًا، تجربة غنية جدًا بالدخول في عالم قديم جديد، عالم التاريخ واللغة.. فمن جهة، كان الكتاب يستعرض حقبة تاريخ زمنية من تاريخ أمريكا وبلغة أهلها.. تلك اللغة التي تفقد بعض خصائصها عند الترجمة..

تستطيع أن تلمس الفرق بين فيلم يُعرض لمدة ثلاث ساعات، وبين تاريخ يعرضه الكاتب في سطور على صفحات هذا الكتاب.. عندما يستعرض الفيلم شخصية مالكوم إكس في بداية الفيلم وقبل أن يصبح ذلك الخطيب المفوّه، فإنه يصوّره ذلك الإنسان المهزوز الشخصية في حين أن الكتاب يستعرض قوة تلك الشخصية في نفس تلك الحقبة وبلسان الشخصية نفسها.. يقول مالكوم عن نفسه أنه حتى عندما كان يمتهن الإجرام في سني حياته الأولى، فقد كانت صفة الإتقان غالبة عليه.. الإتقان، تلك الخصلة التي يتميّز بها الإنسان الناجح عن غيره..

لم يكن ذلك الفيلم إلا بداية لنقطة تحوّل بالنسبة لي في نمط تفكيري وتعاملي مع السود وخصوصًا المسلمين منهم.. ومن ثمرة ذلك التغيّر كان ذهابي إلى السجن لزيارة المسلمين السود والتواصل معهم.. كان السيد مجتبى والحاج فرهاد الإيرانيان بين فترة وأخرى يذهبان للسجن لزيارة السود وكانا دائمًا ما يدعوانا للذهاب معهما، وكنّا نتعذر بأعذار واهية لكن السبب الحقيقي أن ليس منا مَن سيترك نوم صباح يوم الأحد ليذهب لزيارة السود في السجن! لكني عزمتُ أن أذهب معهما إلى السجن.. اتفقنا أن نلتقي قبال المركز الإسلامي في صباح يوم الأحد، وفي طريقنا الذي استغرق ثلاث ساعات ونصف تقريبًا تناولنا فيها أطراف الحديث حتى وصلنا إلى السجن. يقع السجن Eastern Oregon Correctional Institution في منطقة نائية وهو عبارة عن مكان كبير مسوّر، وفي الحال لفت انتباهي وجود بعض السجناء في فناء السجن يحق لهم الخروج منه ولكن عليهم الرجوع قبل حلول الليل (هؤلاء تكون أحكامهم مخففة وعلى موعد قريب من إطلاق سراحهم)..

عند دخولنا إلى المبنى كان المكان مكتظًا بالزائرين.. يوجد على الجانب خزائن تضع فيها محتوياتك التي في جيبك، إذ لا يسمح أن تدخل أي قطع معدنية أو حاجات غير مرخصة إلى داخل السجن.. يوجد دفتر تكتب فيه بعض المعلومات عنك، ثم يقوم أحد حراس السجن بالتأكد من المعلومات وتفتيشك.. بعد ذلك قادونا عبر أفنية السجن إلى غرفة صغيرة، وطلبوا منا الانتظار.. بعد عدة دقائق أدخلوا علينا السجناء السود المسلمين..

إن للسجن تاريخ طويل في دخول الكثير من السود - ومن ضمنهم مالكوم إكس - إلى الإسلام.. كانت حركة أليجا محمد - الأب الروحي لمالكوم إكس - تمنح الكثير من الاعتناء إلى السجناء السود إذ أن السجين الأسود عادة ما يكون ضحية المجتمع الذي يدفعه للإجرام.. كان مالكوم إكس محكوم في قضية سرقة - ثمان إلى عشر سنوت -، وقد تعرف على شخصية مميزة في السجن - جون بمبري - أثارت إعجابه.. وصفه مالكوم بأنه "أول رجل رأيته يسيطر باحترام كامل.. بكلماته".. عكف مالكوم على قراءة وحفظ القاموس الإنجليزي مما أعطاه قوة في فهم الألفاظ والمصطلحات وساهم في تطوير قدراته اللغوية.. هكذا كان ولا يزال السجن لبعض السود، إذ أنه يعتبر محطة في إعادة صياغة الحياة..

وهكذا جيء بعدة مساجين من السود إلى الغرفة الصغيرة التي كنّا فيها.. كانوا عدة أفراد - أربعة إن لم تخنّي الذاكرة -، عليهم سيماء الهدوء والوقار، وعلى رأس كل واحد منهم طاقية.. كانوا متميزين بأخلاقهم، ويرددون كلمات باللغة العربية حين التحدث معنا، والواضح عليهم تعطشهم للعلم والمعرفة.. جلسنا نتحدث معهم طويلًا، ثم قام السيد مجتبى بإلقاء كلمة صغيرة عن الإٍسلام، فكانوا ينصتون باهتمام بالغ، تشعر بأنهم يتوقون إلى معرفة هذا العالم الجديد - الإسلام - الذي منحهم احترامًا لذواتهم.. كانوا فرحين بأن وجدوا ضالتهم في الإسلام.. مضى الوقتُ سريعًا فلم نلتف إلا والزيارة انتهت.. كانت زيارتنا تُعتبر زيارة دينية، إذ يقوم القسيسون المسيحيون بزيارة السجناء في يوم الأحد للوعظ والإرشاد بصورة أسبوعية..

بعد فترة تعرّفنا على مسجد للإخوة السود في أحد مناطقهم وكنّا نذهب في كل يوم جمعة للصلاة معهم، وتكوّنت مع بعضهم علاقات صداقة وأخوة..

هذه التجربة أطلعتني على الكثير من الدروس المهمة في حياتي، منها:

1. أن السود وبحسب طبيعة تاريخ وجودهم في أمريكا عاشوا - ولا يزالون - أزمة هوية وانتماء.. مع أن أمريكا يُعبّر عنها بوعاء الإنصهار- melting pot - فما مِن هوية إلا وأذابتها وصهرتها وأصبحت هوية أمريكية، إلا أن التاريخ السيء لمعاملة السود فمِن العبودية إلى الفصل العنصري إلى وقتنا الحالي الذي بالرغم من وصول أحدهم إلى رئاسة الدولة، إلا أن وضعهم بصورة عامة لا يزال سيئًا.. هذه الأزمة - أزمة الهوية والانتماء - لا تزال تسيطر على غالبية السود..

2. حركة مالكوم إكس - أو مالكوم شبّاز كما أطلق على نفسه عندما انفصل عن "أمة الإسلام" وفارق رئيسها أليجا محمد وتعرف على الإسلام التقليدي بعد قيامه بالحج وزيارة مصر وعدد من الدول في رحلة لاكتشاف الذات - هذه الحركة غُيّب تاريخها في الوعي الأمريكي وتم التركيز على شخصية أخرى حقوقية - مارن لوثر كنج -، والسبب في نظري هو خطورة الفكرة التي حملتها "أمة الإسلام" وهي ليست الدعوة للعنف كما يصورها البعض وإنما الدعوة إلى البناء الذاتي على هوية الاعتزاز بالعنصر الأسود وضرورة الرجوع إلى أصله وخلق حالة من الانتماء والانفصال التام عن العنصر الأبيض.. في حين قامت دعوة مارتن لوثر كنج على الدعوة إلى الاندماج والمساواة مع البيض..

3. أهمية العلم والقراءة في بناء الذات وتطويرها وصقلها فليس هناك أخطر من الجهل في استعباد الإنسان.. عندما قرر مالكوم أن يبني ذاته، عكف أولًا على قراءة وحفظ القاموس لكي يفهم الكلمات والألفاظ.. هذه البداية مع قدرة مالكوم الفائقة على الحفظ دفعته للقراءة في كتب أخرى مما كوّنت لديه مخزونًا معرفيًا ومعلوماتيًا جيدًا جعلته قادرًا على فهم العقلية السائدة ومكّنته من حوارها ومقارعتها وجدالها من جهة، واستقطاب الكثير من السود إلى الأفكار والرؤى التي يطرحها من جهة أخرى..

4. احترام الذات هي البداية للإنسان في أن ينطلق في رسم شخصيته ويشرع في بنائها بصورة تكاملية من جوانبها المتعددة.. إن من أسوء الأساليب التي تستخدمها القوى المسيطرة على مراكز القوى هي الضرب في الإنسان لتهتز ثقته بنفسه، فتراه يخجل من تاريخه، دينه، أصله، تراثه، لغته أو لهجته.. من الضروري جدًا التغلب على هذه الأساليب باحترام الإنسان لذاته..

5. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان أن يتخلص من الصورة النمطية عن الآخرين.. في كثير من الأحيان نطوّق أنفسنا بأوهام وتصورات خاطئة عن الآخرين..

6. للأسف الشديد فإن الإنسان الذي ينشأ في بيئة موبوءة وبالرغم من محاولته الجادة في التخلص من قيود تلك البيئة وآثارها، فقد ينجح لفترة معينة ومن ثم قد تجره مرة أخرى لمستنقعاتها.. ولذلك على الإنسان أن يتصل دائمًا بربه ليمنحه الهداية والرشد.. الشيطان يقف في وجه الإنسان بالمرصاد ولذلك لا غنى عن الاتصال الدائم بالله سبحانه من السقوط في الهاوية.. كان أحد السود المسلمين الذين تعرفنا عليهم وقد هداه الله للإسلام وكان مثالًا للشخصية المؤمنة لعدة سنوات قد أودع السجن بتهمة قتله لزوجته بصورة بشعة. حدثت تلك الجريمة بعد أن رحلتُ عن المدينة فلستُ أعلم إن قام بهذه الجريمة فعلًا أم أنه بريء منها، لكني أسأل الله أن يكون بريئًا من تلك الجريمة الشنيعة..

لم يقتصر تعاملي مع السود المسلمين فقط، بل تجاوزه خصوصًا بعد خوض الحياة العملية.. لم ينته هذا الفصل، وسأطرح مواقف أخرى بحسب تسلسلها الزمني..

في ذات ليلة باردة من ليالي الشتاء طُلب منّا الحضور إلى المركز الإسلامي.. لم نتعوّد أن نحضر إلى المركز في ليالي الأسبوع العادية، وبالذات في أسبوع اختبارات الفصل، لكن الدعوة كانت ملحة على أن نحضر كون إحدى الشخصيات زائرة المركز وستقوم بإلقاء محاضرة.. حضرتُ - وحضر الكثيرون - على مضض.. كانت صلاة المغربين جماعة، فاختلست البصر بعد الصلاة أتفحص في هذا الزائر.. رجلٌ ذو نظرات حادة تعلو على محياه لحية طويلة يخطها بعض الشيب.. يبدو من شكله أنه إيراني.. ماذا يُريد؟! ولماذا في هذا الوقت؟!

يتبع في الحلقة القادمة

25 يوليو 2015